Александр Лукашенко пригласил в Беларусь 150 тысяч пакистанцев. Никто из них еще не приехал, но в соцсетях уже развернулось бурное обсуждение — дошло да задержаний за негативные комментарии и «покаянных» видео. Между тем в беларусской истории уже были примеры, когда в нашу страну массово приезжали представители другого народа и религии. Самый известный пример — староверы. Но многие ли знают, кто это вообще такие и как появились в Беларуси? Рассказываем, чем их образ жизни отличался от нашего, насколько они повлияли на наших предков и как сохранилось их наследие.

Кроме староверов, известен еще один пример массового приезда иностранцев: в конце XIV — начале XV века при великом князе литовском Витовте на территории современной Беларуси с позволения властей поселилось множество татар — беженцев и военнопленных. По некоторым оценкам, их было до 50 тысяч, но даже энциклопедия «Вялікае княства Літоўскае» не называет достоверную цифру. Татары успешно интегрировались, приняли беларусский язык, но долго сохраняли свою религию — ислам. Сегодня в Беларуси живет множество их потомков, особенно на Гродненщине и в Ивьевском районе. Но это тема для отдельной статьи.

Как и почему появились староверы?

Все началось с церковной реформы, которую в 1654 году запустил московский патриах Никон. Ее целью была унификация богослужения русской православной церкви с греческой и константинопольской. Наиболее острую реакцию у противников реформы вызвали следующие изменения:

- написание имени Христа — «Иисус» вместо «Исус»,

- введение четырехконечного креста вместо восьмиконечного,

- введение троеперстного крестного знамения вместо двухперстного,

- ведение крестного хода и каждения (ритуал сжигания священниками ладана и других ароматических смол во время богослужения) против часовой стрелки, тогда как раньше было по часовой стрелке,

- проведение службы на пяти просфорах вместо семи (просфора — особый хлеб, использующийся во время богослужений),

- повторение слова «аллилуйя» три раза вместо двух.

Казалось бы, это лишь формальные тонкости. Но православные, жившие в середине XVII века, не разделяли обряд и догмат (утвержденное церковью положение, принимаемое на веру и не подлежащее критике). То есть существовавшие у них обряды были для них такими же нерушимыми, как положения Библии, — а тут патриарх решил все перекроить.

Кроме того, в глазах местных православных греки выглядели своего рода отступниками, ведь они сначала заключили союз с католиками (попытка унии), а потом оказались под властью мусульман-турок (захват Константинополя, ставшего Стамбулом). Поэтому сам факт унификации с греческой церковью был неприемлем для русского православного человека, уверенного в истинности собственной веры.

Возможно, население можно было убедить в правильности перемен, однако жесткая реализация реформы не сопровождалась разъяснительной кампанией. Наоборот, противников изменений предали анафеме и подвергли гонениям. Староверов пытали на колесе и на дыбе, мучили огнем, наказывали кнутом. Многие из них от пыток умирали, немало было сожжено, другие потеряли головы на плахе. В качестве наказания была распространена и ссылка. Только в 1722 году российский император Петр I запретил ссылать староверов в Сибирь. Но вовсе не потому, что пожалел, а потому что там «и без них раскольников много».

Общество разделилось. Тех, кто не принял реформу, стали называть «раскольниками» (как будто это они спровоцировали раскол в церкви, хотя это было не так) или «старообрядцами». В Беларуси (в беларусском и беларусском русском языке) закрепился синонимичный термин «староверы».

Уже в 1650-е первые небольшие группы старообрядцев стали переселяться с территории Русского царства в соседнее Великое княжество Литовское (оно уже было частью федеративной Речи Посполитой). Причиной их миграции сначала являлся экономический фактор. Однако в 1660-х в российском обществе развернулся масштабный общественный конфликт, на старообрядцев начались те самые гонения. Поэтому, переселяясь на территорию современных Беларуси, Литвы, Латвии и Польши, они сохраняли жизнь, свободу и возможность исповедовать свою веру.

Забегая вперед, скажем, что отличия, с которыми не согласились староверы, сохранились до сих пор. У них есть даже поговорка на счет того, когда крестятся тремя пальцами: «Господу фигу показывать». Во время молитв у них остались поклоны, от которых отказались после реформы. «Кланяліся яны ў царкве, кланяліся, калі адзін аднаго бачылі, кланяліся, калі дзеці спраўлялі вяселле, ды калі нехта кудысьці з’язджаў», — вспоминала беларуска Евгения Жуковская, жившая в одной деревне со староверами.

Где жили староверы в Беларуси и пытались ли вернуться?

Среди староверов существует два направления: поповцы и беспоповцы. Названия говорят за себя: первые признавали институт священников и настаивали на его необходимости, вторые — категорически отрицали. Беспоповцы появились в конце XVII века, когда умерли все священники, рукоположенные до церковной реформы: после этого наиболее радикальные староверы решили, что попы не нужны им для спасения души. У других институт священства сохранился, появились свои главы церкви — митрополиты. Два направления окончательно разделились в XVIII веке — в том числе территориально.

Беспоповцы осели преимущественно на севере: в Динабурге (теперь Даугавпилс, Латвия), Браславе, Полоцком и Витебском воеводствах (Лепель, Полоцк, Сенно, Витебск, Копысь, Себеж и Велиж — два последних теперь в России). Они составляли наиболее угнетенную часть крестьянства и других низших сословий, поэтому отказывались от каких-либо компромиссов с государством и «никонианской» церковью. Беспоповцы отказывались молиться за монарха в своих богослужениях, не строили церквей и богатых храмов, часто переезжали с места на место, что делало невозможным вести их точный учет. Они были более изолированными и закрытыми.

Поповцы (и еще небольшая часть беспоповцев) поселились на востоке и юго-востоке Беларуси: в Оpшанском (Могилев, Чериков) и Речицком (Ветка, Гомель) уездах. Это были преимущественно богатые крестьяне, ремесленники, купцы. Их церкви по величине и богатству не уступали православным. Самым крупным населенным пунктом поповцев, да и всех старообрядцев стала Ветка (теперь районный центр Гомельской области), основанная в 1685 году.

В 1690-м власти Речи Посполитой отправили в Ветку специальную правительственную комиссию. Она констатировала, что староверы не являются сектантами и не представляют опасности для государства и церкви. Это содействовало притоку новых переселенцев. Во второй четверти XVIII века (речь о 1725−1750 годах) в Ветке и соседних слободах жили около 40 тысяч жителей. А всего староверов в Беларуси, с учетом тех, что жили на севере, было примерно вдвое больше.

Эта ситуация не нравилась России. Первые попытки добровольно вернуть старообрядцев на родину делались с конца XVII века, но ни к чему не приводили. Тогда империя перешла к силовым акциям. В 1735-м ее власти организовали карательный поход полковника Сытина под Ветку. Военные разорили местные деревни и вывезли часть жителей (около 14 тысяч человек) в Россию. «Экспедицию» повторили в 1764-м. В обоих случаях выселенных людей отправляли в Сибирь. Во время этих двух операций были уничтожены не только поселения староверов, но и церкви, монастыри, бесследно исчезло огромное число рукописных и печатных книг, икон.

Никакого разрешения у властей Речи Посполитой полковник не брал, хотя действовал на территории чужой страны. Проблема была в том, что РП к тому времени ослабла. Как писал Фридрих Энгельс, «с начала восемнадцатого столетия Польша, по выражению самих поляков, держалась на беспорядке <…>; иностранные войска непрерывно оккупировали всю страну или проходили через нее; она служила им постоялым двором и трактиром (karczma zajezdna, как говорили поляки), при этом, однако, они, как правило, забывали об оплате».

Спасшиеся от своих бывших соотечественников староверы переселились в Витебск, Леперь, Полоцк и их окрестности, а также стали жить около Бобруйска и Борисова. Витебск стал их столицей. Но позже многие вернулись на пепелище и возродили Ветку.

Как к староверам относились российские и советские власти?

В конце XVIII века беларусские земли аннексировала Россия, и староверы, выжившие после атак имперских войск, снова оказались в той стране, откуда бежали. В XIX веке российские власти проводили политику репрессий, закрывая старообрядческие монастыри и церкви. Однако переселяться в другую страну староверы уже не хотели: они стали в Беларуси своими. Да и о сожжениях и ссылке в Сибирь, характерных для начала реформы, речь уже не шла, хотя российский закон все еще рассматривал этих людей как упорствующих раскольников, отступников от православия.

Такая ситуация сохранялась до 1905 года, когда был опубликован указ императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». После этого гонения на староверов прекратили, им позволили иметь свои храмы, организовывать общины. Собственно говоря, с того времени «раскольников» официально разрешили называть гораздо более корректным словом «старообрядцы».

В 1912 году в нынешних границах Беларуси численность староверов составляла около 125 тысяч. Постепенно происходила их ассимиляция. Например, незадолго до этого, в 1897-м, в Витебской губернии из 83 тысяч староверов около 25% назвали родным языком беларусский.

Статус этих людей, которые были как бы «не совсем православными», помогал им в других странах. Малафей Зубанов, родившийся в 1926 году на современной Островеччине, вспоминал, что в Западной Беларуси (тогда это была Польша) староверов не обижали. На уроках религии им, некатоликам, разрешали выйти из класса, а при желании — оставаться и слушать. В целом в 1920—1930-х годах в странах Балтии и Польше наблюдался расцвет староверских общин.

А вот в СССР в отношении них начались репрессии. С одной стороны, коммунисты в целом отрицательно относились к религии и преследовали представителей всех конфессий. С другой, новые власти стремились к модернизации, а староверы были традиционалистами и консерваторами. Они не хотели жить в советском обществе, не хотели давать светского и тем более советского образования своим детям, считали колхозы антихристовыми учреждениями. Коллективизация, которая началась в конце 1920-х, фактически уничтожила их общины.

Во второй половине ХХ века репрессии прекратились, но давление осталось. Церковь, как могла, пыталась выживать в тех условиях. Внук священника-старообрядца Василия Красикова из Витебска, юрист Андрей Сухарев, вспоминал, что тот крестил на дому: во времена «оттепели» (как, впрочем, и позже) за принадлежность к церкви и контакты с ней в тюрьму не сажали, но могли уволить с работы.

«К деду обращались многие, в том числе и начальство. Приезжали на черных „Волгах“, крестили ребенка и быстро уезжали. Обряд крещения совершали в нашем доме или у дедушкиных помощников. Болезненным детям воду подогревали. Взрослых нередко крестили на озере. Сколько человек дед обратил в веру, сказать трудно. Очень много! Причем крестил он не только жителей Витебска, но окрестных районов. За ним приезжали и везли куда нужно», — рассказывал Сухарев. Кстати, другой внук Красикова, дипломат Сергей Мартынов, возглавлял в 2003—2012 годах беларусский МИД. Из семьи крестьян-староверов был и легендарный партизанский командир Второй мировой Минай Шмырев — Бацька Мінай.

Давление на старообрядцев приводило к их закрытости и психологическим травмам. Евгения Жуковская, жившая в деревне Мостище Воложинского района, вспоминала, что в позднесоветское время староверов уже не преследовали, но они как будто всегда чего-то боялись: «Паклічаш у горад (в агрогородок. — Прим. ред.), а яны не ідуць. Сяброўка пойдзе ў мамы спытае — і бяжыць, кажа, мама казала, каб дома сядзела і нікуды не ездзіла. І вось глядзі — так і пражыла да старасці, ды пахавана там на могілках іх. Усё жыццё тут, усё жыццё».

Чем выделялись староверы?

Образ жизни беларусских староверов отличался от других местных жителей. Это проявлялось как в религии, так и в быту.

Старовер Малафей Зубанов, живший на Островеччине, показывал журналистам Троицкую церковь в урочище Стрипишки. В церковый зал вели две двери. «У нас так: жэншчыны заходзят у левую дверь, а мужчыны — у правую. Мужчыны справа стаялі, а жанчыны — слева», — рассказывал он.

«Рускія (беларусы называли староверов русскими, а еще москалями, кацапами, бегунами, но без всякого оскорбительного оттенка. — Прим. ред.) сабіраліся разам у адной з хат і там маліліся, а потым пачалі хадзіць у царкву. Апрануцца ў доўгія сукенкі і белыя рубашкі і ідуць, едуць на канях, а потым на машынах у царкву. Яна ж далёка. Пешам — цяжка дайсці. А мужыкі — усё з бародамі. У каго больш барада, той і галоўны», - вспоминала Жуковская, которая жила в одной деревне со староверами, но сама была католичкой.

«Быў у іх свяшчэннік, а потым кудысьці знік. Дык галоўным застаўся самы стары мужчына, а калі мужчыны памерлі ўсе, дык стала галоўнай самая старая жанчына», — добавляла Евгения (у некоторых староверов из-за нехватки мужчин женщинам разрешалось выполнять функции "батюшки").

Традиция растить бороду, которую не только не бреют, но и не стригут, сохранилась у староверов и до наших дней. Причина в том, что до реформ императора Петра I, проходивших в первой четверти XVIII века, все мужчины России носили бороды. Староверы остались верны этому обычаю. Введение бритья казалось им дополнительным свидетельством впадания России в ересь и наступления царства Антихриста. Кроме того, на Западе все брились, а европейцев старообрядцы считали еретиками. Предположим, что "нравственные" аспекты теперь отошли на второй план, но не сама традиция.

У беларусских староверов были досточно строгие моральные правила. Им запрещалось пить водку и курить, женщинам — ходить с непокрытой головой. Даже кофе и чай одно время были под запретом. «Але гэта было даўно. Старыя дык усё гэта саблюдалі, малітвы чыталі (у іх было шмат кніжак), а больш маладыя ўжо не так строга гэта ўсё саблюдалі. Але ў царкву ўсё роўна хадзілі, як даўно — у доўгіх сукенках і рубашках», — вспоминала Жуковская.

В сельской местности староверы жили относительно изолированно друг от друга. Например, Мостище на Воложинщине скорее напоминало несколько хуторов, хотя и расположенных относительно близко. Как объясняла Жуковская, староверы селились так, чтобы каждый дом стоял отдельно, имел свою обширную территорию и, желательно, чтобы еще и был скрыт от чужих глаз деревьями, лесом или высоким забором.

Также староверы не отмечали светских праздников. «Только встреча Нового года. Вечером семьи во дворах разводили огромные костры, а детям делали бумажные фонарики, в которые вставляли свечки», — рассказывала жительница Ветки Анна Лебедева. По ее словам, в семье за стол без отца не садились, перед едой и после нее происходила обязательная молитва.

Сохранились ли в Беларуси староверы?

В независимой Беларуси давление на староверов прекратилось. Но неизбежная ассимиляция, советский период атеизма, превращение общества в полностью светское сделали свое дело - теперь последователей этого направления православия в нашей стране намного меньше.

Сколько именно - сказать сложно: сведения очень разные и неполные. Предположительно, в 2014 году в Витебской области проживали около 20 тысяч староверов. По данным на 2022 год, в Беларуси зарегистрировано 34 старообрядческих общины: 18 — в Витебской, 7 — в Могилевской, 2 — в Гомельской, 1 — в Гродненской, 4 — в Минской областях и 2 — в Минске. В стране 29 староверских храмов: 18 — в Витебской, 2 — в Гомельской, 6 — в Могилевской и 3 — в Минской областях. В свою очередь, по данным крупнейшей организации беспоповцев - Древлеправославной поморской церкви, на 2019 год в Беларуси существовало 38 их общин (как зарегистрированных, так и нет), в которые входит около 50 тысяч человек.

А еще память о староверах сохранилась в народной топонимике. Например, в Витебске существует район Москали (за Юрьевой горкой и Полоцким рынком). К нему относятся улицы Городокские, Полоцкие и улица Титова — именно здесь селились староверы, которых, напомним, в народе в том числе называли москалями.

Какой след староверы оставили в культуре?

На этот вопрос проще всего ответить на примере Ветки.

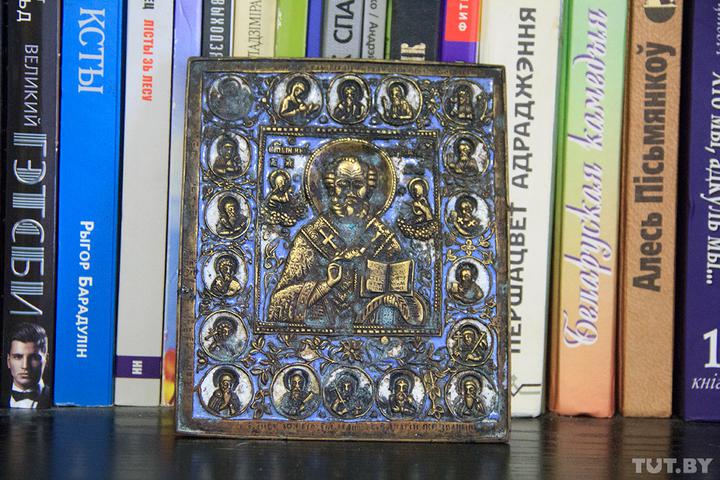

Там появился свой стиль иконописи: на древнерусские традиции повлияли местные белорусские и украинские реалии, на которые в свою очередь влияла Европа. Отличительной чертой икон ветковской школы были сильные высветления вокруг рта и подбородка и характерная форма верхней губы, нависающей над припухлой, раздвоенной нижней губой. Ветковские иконописцы выделяли киноварью (сырье для получения ртути) междугубье, иногда и границу нижней губы. «Зачастую в старообрядческих домах можно видеть целые стены, уставленные иконами в золоченых киотах — от пола до потолка», — писал этнограф начала XX века о Ветке.

Одной из самых знаменитых местных икон был образ Николы Отвратного. На нем глаза святого смотрели немного в сторону, за левое плечо молящегося. Именно за этот взгляд его называется Отвратным: по поверьям, за левым плечом человека находится бес, а уже за правым — ангел-хранитель.

Иконами и книгами Ветка долгое время снабжала весь мир староверов. Рукописные книги там продолжали создавать до 1920-х — 1930-х годов, пока не началась коллективизация и слом прежнего уклада.

Кроме иконописи и книг, еще одним культурным направлением среди староверов стала школа ветковской резьбы, которой украшались дома — ее фиксировали еще в начале ХХ века. Многие мотивы брались из старинных рукописей. Этот стиль процветал на Гомельщине почти до начала нынешнего столетия.

Читайте также